Column コラム

2025.02.03

画像診断とは?種類やそれぞれの特徴について解説

画像診断は現代の医療に欠かせない診断技術の一つです。画像診断検査の種類は幅広く、それぞれ診断に適している病態や注意点が異なります。画像診断を適切に利用するには、検査機器の特徴を十分に理解し、使い分けられるようにすることが大切です。

この記事では、画像診断の種類や特徴について解説していきます。画像診断検査を扱う医療機関の方や、画像診断について学びたい方は、ぜひこの記事を参考にして正しい知識を身に着けてください。

画像診断とは

画像診断とは、医療用の画像を解析して病変の有無や状態を評価する医療技術です。体の外からは確認できないがんや骨折、血管の梗塞、動脈瘤などの状態や異常の有無を確認し、医師の診断を補助する役割を担います。

画像診断は、医療の現場で欠かせない手段の一つでもあり、がんや脳梗塞などをはじめとした傷病に対する適切な治療方針の立案や、予後の予測に重要な役割を果たします。現在では画像診断によって、病気の有無や状態、広がり、治療の効果を確認することが一般的になってきました。

医師は臨床場面において、画像診断検査を「目」として使用し、診断をおこない、治療を進めていきます。また、治療目的だけでなく、人間ドックや健康診断などで病気の早期発見を目的として、健康な人を対象に実施することもあります。

さらに、画像診断にはさまざまな種類があり、適している症例や病態に応じて、画像診断検査を使い分けることが一般的です。

画像診断検査の種類と特徴

画像診断の原理や目的について理解した後は、以下の代表的な画像診断検査の種類と特徴について見ていきましょう。

超音波検査

超音波検査は「エコー検査」とも呼ばれ、発した超音波が跳ね返った状態を画像化する画像診断です。検査の際は体の表面に検査様のジェルを塗布し、プローブを移動させます。ジェルを塗布するのは、体内に超音波が伝わりやすくするためと、プローブの移動をスムーズにするためです。

その後、検査機器を当てながら検査を進めていきます。超音波検査は、腹部の臓器を診断する場合や、妊娠中の胎児の状態を診る場合によく用いられます。非侵襲的で安全性が高く、リアルタイムで体の状態を観察できるのが利点です。

X線検査

X線検査は、一般的に「レントゲン検査」として知られており、放射線を用いて体内の状態を2次元で画像化する画像診断です。乳房を撮影するX線検査は「マンモグラフィ」とも呼ばれます。

X線検査は専用の部屋でおこなわれ、頭部や骨、胸部などの状態を撮影するだけなので、比較的短時間で終了します。消化管検査(胃透視や大腸X線検査)では、より詳しい情報を得るために、バリウムを飲んだり、造影剤を注入したりして撮影することも多いです。

X線検査は簡便で広く利用される診断法ですが、放射線被ばくがあるため、不要な検査を避けることが重要です。ただし、通常の医療用途では被ばく量は非常に少なく、リスクは適切に管理されています。

CT検査

CT検査は、Computed Tomographyの頭文字を取った画像診断で「コンピュータ断層撮影」とも呼ばれます。CT検査もX線を用いた検査ですが、体を輪切り上に撮影するため、3次元の画像化が可能です。

CT検査の大きな利点は、X線検査では判別しにくい体の深部に発生した病変や、血管・神経の位置、がんの広がり・位置などが明確に可視化できることです。必要に応じて造影剤を使用することで、さらに詳細な情報を得ることが可能になります。また、CT検査は短時間で全身の詳細な画像を得られる一方で、X線検査よりも被ばくが多い特徴があります。

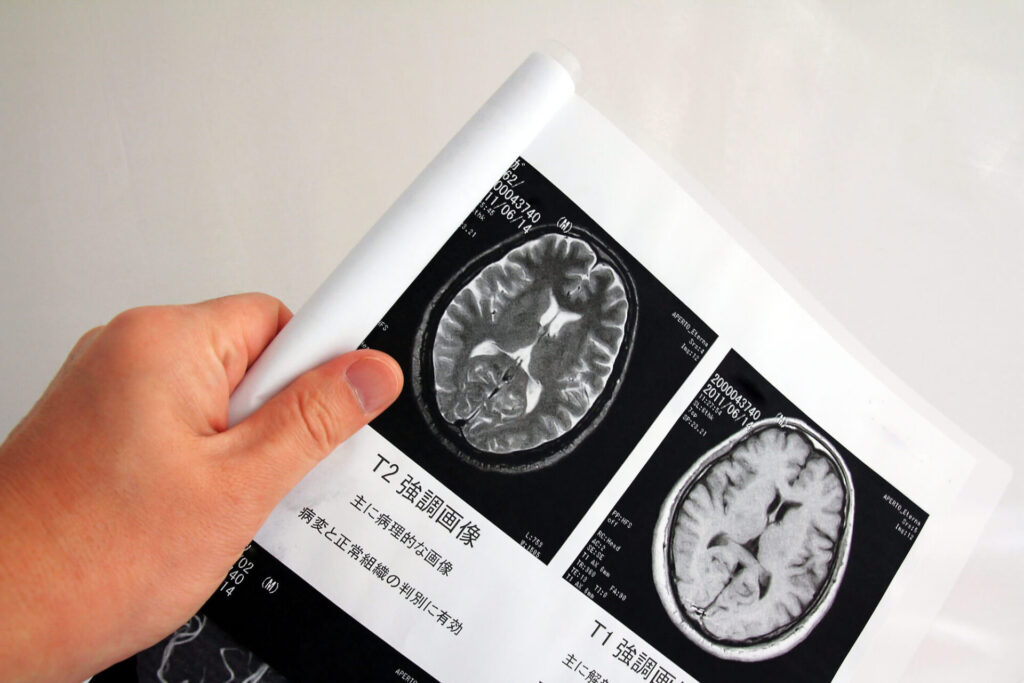

MRI検査

MRI検査はMagnetic Resonance Imagingの頭文字を取った画像診断で「磁気共鳴画像診断」とも呼ばれます。強力な磁石を使用して体を輪切り上に撮影し、3次元の画像化を可能にします。MRI検査の特徴は、放射線による被ばくがないことと、CTでは撮影しにくい脊髄の状態や骨の断面なども鮮明に描出できることです。

検査は通常、患者が仰向けの状態でおこなわれ、20〜60分ほど時間がかかる場合があります。必要に応じて造影剤を使用することもあります。

MRI検査は軟部組織の詳細な把握に優れていますが、検査時間が長く、体内に金属機器がある患者は事前に医師と相談する必要があります。(近年ではMRI対応のペースメーカーや人工内耳も開発されており、対応可能なケースも増えています。)

骨シンチグラフィ

骨シンチグラフィは骨造形を反映する画像診断で、がんの骨転移を調べる際によく用いられます。がんが転移した骨では骨造形が活発になるため、そのような部位に集まりやすい性質の放射性物質を静脈から注射した後、特殊なカメラで撮影します。

骨シンチグラフィは全身の骨の状態を一度に評価できる利点がありますが、検査には2〜3時間ほどかかるのが一般的です。骨シンチグラフィは異常を検出しやすいものの、どのような原因で生じているかは判明しにくい検査であるため、ほかの画像診断を組み合わせて利用することが多いです。

PET検査

PET検査はPositron Emission Tomographyの頭文字を取ったもので「陽電子放射断層撮影」とも呼ばれ、全身のがんの分布を調べるのによく用いられる画像診断です。PET検査の原理は、がん細胞が糖を多く取り込む性質を利用しています。ブドウ糖のような放射性物質を静脈から注射し、全身にいき渡った後に画像撮影することで、がんの転移や再発などを高感度で検出できます。

より精度の高い結果を得るために、CT検査と併用することも多いです(PET-CT検査)。PET検査は全身のがんスクリーニングに有用ですが、検査には2〜3時間ほどかかり、コストが高い特徴もあります。

【関連記事】

画像診断にはどんな種類がある?それぞれの特徴を解説

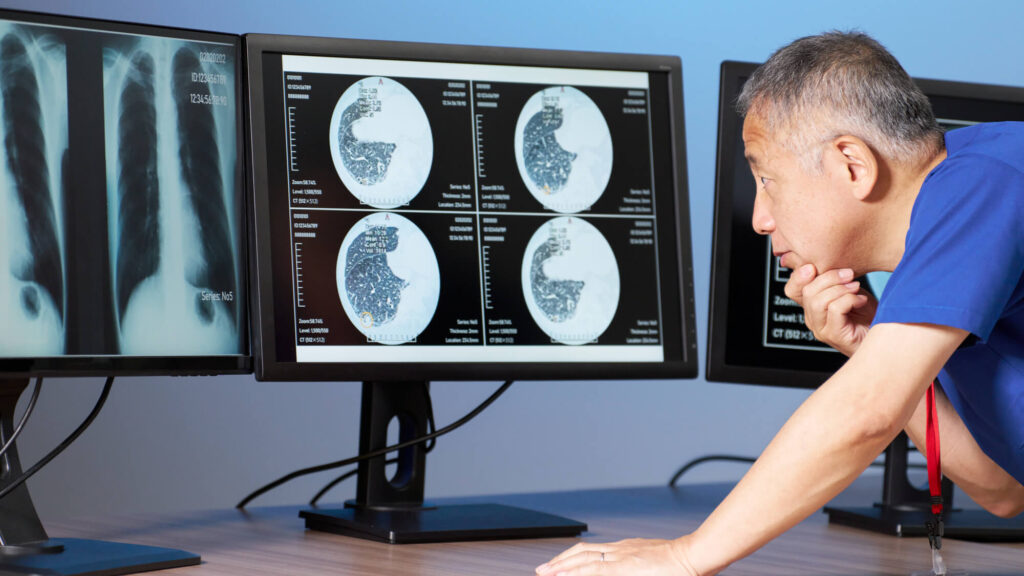

画像診断を担当する医師

画像診断において、画像撮影自体は主に診療放射線技師が対応しますが、その画像を読み解いて診断するのは放射線診断専門医の役割です。放射線診断専門医は医療画像の診断に特化した専門家であり、撮影された画像の所見から異常の有無や状態を確認して、各診療科の主治医に報告する重要な役割を担っています。

放射線診断専門医は、全身のあらゆる部位の画像診断を高いレベルでおおこなう能力を持ち、現代の医療において不可欠な存在です。

画像診断のメリット

画像診断で得られるメリットは以下の4つです。

- 病気の早期発見につながる

- 病変の広がりや位置がわかる

- 治療の効果判定ができる

- 病変の再発がないか確認できる

それぞれ詳しい内容を見ていきましょう。

病気の早期発見につながる

画像診断をおこなう大きなメリットは、自覚症状がない段階で病気の早期発見につながる可能性があることです。特に、がんなどの進行性の病気は、初期段階では症状が現れにくいことが多いため、定期的な画像診断が重要になります。

画像診断によって早期に病気を発見することで、早期治療が可能になり、結果として命を救える可能性が高まります。人間ドックや健康診断などで画像診断を積極的に活用すると、隠れた病気を見つけ出すことが期待できるのです。

病変の広がりや位置がわかる

画像診断によって、病変の広がりや位置だけでなく、周りの血管や神経などの組織との関係を詳細に把握できます。

たとえば、がんの手術をおこなう際には、事前に病変の位置や周囲の組織との関係を正確に把握することが必要です。画像診断は、このような手術の計画を立てるうえで重要な情報源にもなります。

治療の効果判定ができる

治療期間中に画像診断を定期的におこなうことで、治療の効果が得られているかどうかを評価できることも利点です。

画像診断によって治療による病変の縮小や消失が確認できれば、治療が成功していると判断できます。一方で効果が十分に得られていないことがわかれば、治療方針の変更を検討する必要があります。画像診断は治療の効果をモニタリングし、適切な治療法を選択するためにも役立つツールです。

病変の再発がないか確認できる

がんなどの再発リスクがある病気に関しては、治療が済んだ後も定期的に画像診断を実施することで、再発や悪化の有無を確認できます。

早期に再発を発見できれば、早い段階で再治療ができ、予後の改善も期待できます。画像診断は治療後の経過観察において、再発リスクを管理し、患者の安心感を高めるうえで重要な役割を果たす手段の一つでもあるのです。

画像診断の注意点

画像診断にはさまざまなメリットがある一方で、以下のように知っておくべき注意点も挙げられます。

- 放射線に被ばくするリスクがある

- 副作用が生じる場合がある

- 画像診断検査を受けられない人もいる

- 時間がかかる検査もある

画像診断を利用するにあたって、注意すべき項目について事前に理解しておきましょう。

放射線に被ばくするリスクがある

X線検査やCT検査、PET検査などの放射線を使用する画像診断では、放射線被ばくが生じます。1度の検査で影響が出るものではありませんが、短期間に複数回の検査を検討する場合には、メリットとデメリット・リスクを比較して判断する必要があります。

放射線を使用する画像診断では被ばくのリスクが伴いますが、通常の医療用途での被ばく量は非常に低く、がんの発症リスクを大きく増加させることはほとんどありません。特に子どもや妊婦の場合は、医師と相談しながら慎重に検討することが重要です。

副作用が生じる場合がある

造影剤を使用する画像診断では、副作用が生じることがあります。軽症の副作用としては、吐き気や頭痛、嘔吐、めまい、発疹、かゆみなどが起こる場合がありますが、その日のうちに収まることも多いです。

まれですが重症の副作用として、けいれんや腎不全、重度の不整脈、意識消失などが起こるケースがあります。

これらの副作用は、造影剤注入後すぐに症状が出ることもありますが、数時間から数日経過した後に出る場合もあるため注意が必要です。

画像診断検査を受けられない人もいる

画像診断のなかでもMRI検査は強力な磁場を使用するため、心臓ペースメーカーや人工内耳、神経刺激装置などの体内埋め込み型電子機器などを使用している人は、デバイスの種類によっては受けられない場合もあるため注意が必要です(ただし、近年のMRI対応型デバイスでは検査が可能な場合もあります)。

また、PET検査は血糖値が結果に大きく影響するため、糖尿病患者は受けられない可能性があります。さらに造影剤を使用する画像診断では、造影剤アレルギーや腎機能障害のある患者は検査を受けられないこともあります。

時間がかかる検査もある

MRI検査は検査する内容によって、画像診断に1時間ほど時間を要する場合があります。また、骨シンチグラフィやPET検査は薬剤を注入した後、全身に薬剤をいき渡らせるため1〜2時間ほど安静にする必要があり、その後画像の撮影に30分ほど時間がかかるのが一般的です。

これらの検査では、患者の負担が大きくなる可能性があるため、検査の必要性と患者の状態を十分に考慮して実施する必要があります。

画像診断の現状

日本の医療現場では、画像診断に携わる放射線診断専門医が不足している深刻な状況が続いています。

日本放射線科専門医会・医会の報告では、日本で放射線診断専門医が常駐している医療機関の割合は2割以下だと言われています。さらに、日本の医師全体に占める放射線診断専門医の割合はわずか2%です。

参考:日本放射線科専門医会「放射線科医不足チラシ_0318」

さらに全体的な医師不足の影響から、各診療科の医師も診断に十分な時間を割くことが難しい状況にあります。読影業務に十分な時間をかけられないと診断の質が落ち、最悪の場合、重要な病変の見落としにもつながりかねません。

この問題に対する解決策の一つとして、遠隔読影サービスの利用が挙げられます。遠隔読影サービスは、医療機関で撮影した患者の医療画像をインターネットによって外部の病院や企業に送信し、画像診断とレポート作成を委託できるサービスです。

遠隔読影サービスを活用することで、読影医不足による業務負担の軽減や、放射線診断専門医による質の高い画像診断を得ることが可能です。読影医の不足によって業務に支障をきたしている医療機関の方は、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。

遠隔読影サービスについては以下の記事でもご紹介していますので、ぜひご覧ください。

>>遠隔読影とは?選ぶ上での注意点・料金など分かりやすく解説

まとめ

画像診断検査には超音波検査やCT検査、MRI検査などの幅広い種類があり、それぞれ特徴や適している病態などが異なります。画像診断は、病気の早期発見や治療の効果判定などができる反面、検査によっては放射線被ばくや副作用のリスクも存在します。

日本の医療現場では画像診断に携わる放射線診断専門医の数が足りず、業務量が圧迫している事実も知っておきましょう。

医療機関において読影業務のひっ迫が生じている場合、遠隔読影サービスを利用するのも解決手段の一つです。イリモトメディカルの遠隔読影では、30名以上の放射線診断専門医や各科の専門医が読影に対応いたします。

また、薬事承認済みの高精度AIも補助的に活用しながら見落としを徹底的に予防しています。

遠隔読影サービスの利用を検討している方は、お気軽にご相談ください。

【監修者】

煎本 雄一(いりもと ゆういち)

株式会社イリモトメディカル 代表取締役社長

2013年より医療業界に携わり、健診施設や医療機関向けの遠隔画像診断サービスを提供。

2021年より株式会社イリモトメディカル 代表取締役社長。

医師・医療オペレーター・営業担当者・総務スタッフ・エンジニアなど多くのスタッフと日々連携し、診療や健診の質的な向上と効率化の両立を目指し、多面的な支援に取り組んでいる。

![この記事の監修者、煎本 雄一(いりもと ゆういち)[株式会社イリモトメディカル 代表取締役社長]の写真](https://irimotomedical.co.jp/wp/wp-content/themes/irimotomedical/assets/images/column/supervisor.jpg)